4つの簡易計算方法 その2 -四分割法・偏心率-

四分割法・偏心率について

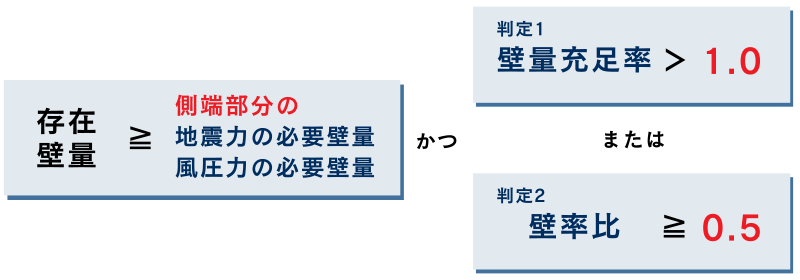

壁量計算で壁量が足りていても、耐力壁の配置が偏っているとバランスが悪くなり、地震力や風圧力など水平力が加わったときに建物がねじれて倒壊の危険がでてきます。耐力壁のバランスの確認方法としては、四分割法や偏心率があります。四分割法は、2000年に法改正された項目の一つで、建物の各階、東西・南北方向の長さを4等分し、その側端部分にある壁量の充足率とバランスをチェックしていくものです。判定目標としては、側端部分の存在壁量が地震力・風圧力の必要壁量以上であることを前提に壁量充足率または壁率比のどちらかの条件をクリアすれば良いとされています。

なお四分割法は簡易計算ですが、偏心率は専門的な詳細計算が必要になりますので、こちらでは四分割法について確認して偏心率は後でさらっと触れます。

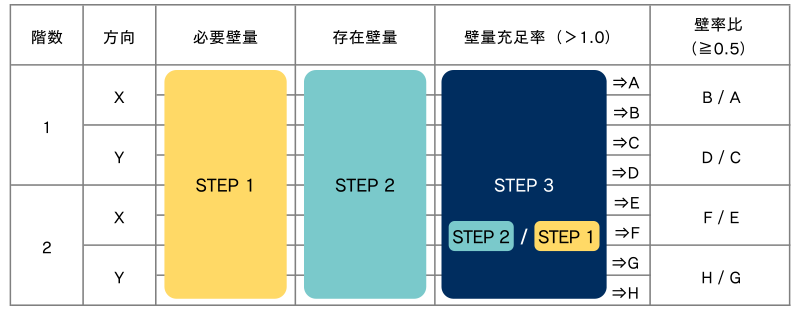

壁量計算と同様にSTEP1~STEP4の流れで確認していきます。

四分割法の判定目標

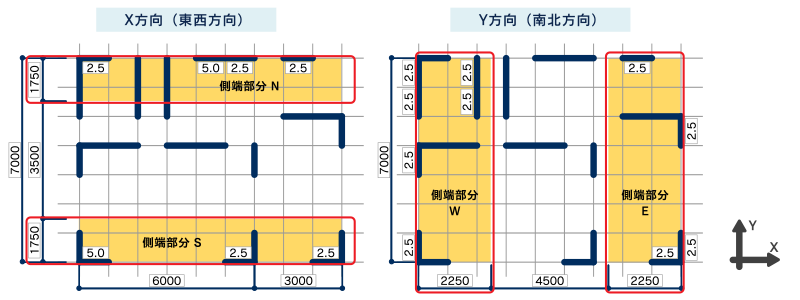

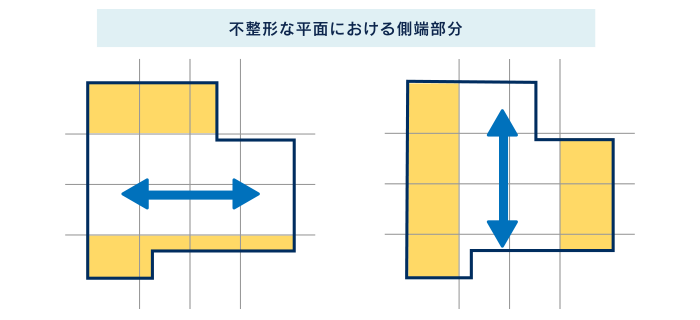

■ 四分割法の側端部分の例

【側端部分とは】

建物の平面を1/4ごとに区切り、X方向Y方向(東西・南北)それぞれの両端の1/4部分を側端部分という。

四分割法の判定手順

STEP1 側端部分の必要壁量を求める 部分

STEP1~2は側端部分について壁量計算と同様の検証を行います。

側端部分の必要壁量 = 側端部分の床面積 × 床面積に乗ずる数値(表1)

STEP2 側端部分の存在壁量を求める 部分

側端部分の存在壁量 =( 耐力壁の壁倍率 × 耐力壁の長さ )の合計

STEP3 壁量充足率が1を超えることを確認する

壁量充足率 = 側端部分の存在壁量 / 側端部分の必要壁量

STEP4 壁量充足率が1以下の場合、壁率比を求め0.5以上であることを確認する

壁率比 = 側端部分で壁量充足率の小さい側 / 側端部分で壁量充足率の大きい側

壁率比は、X方向Y方向(東西・南北)ごとにそれぞれの側端について、壁量充足率の小さい方が大きい数値の0.5(1/2)倍以上であるかを確認します。

■ 四分割法2階建て検証の例(※A>B、C>D、E>F、G>H)

こちらで具体的な四分割法のケーススタディが確認できます。参考にしてください。

四分割法の疑問

ところで、四分割法ではなぜ建物を4つに分割して検討するのか、また中央にある耐力壁を考慮しない理由はなぜか、確認しましょう。

前述の通り耐力壁は壁配置のバランスも大事ですが、やはり外周に配置することが大切です。例えば電車の急停車の時、足を広げているのと足を揃えているのとでは、前者の方が踏ん張れますよね。同じイメージで、水平力に抵抗できるよう外周の配置が十分かを確認するためなのです。また不整形な形状の建物の場合、下記のような例では整形な平面形状と同じように四分割法で計算して構いませんが、あまりに不整形な場合は偏心率の計算で確認することもあります。

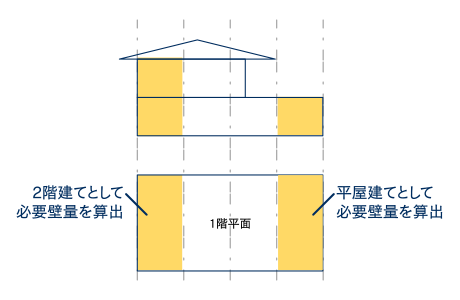

右図のように立面が不整形な場合もあります。どのような計画になるかで、係数などに違いが出てきます。

偏心率について

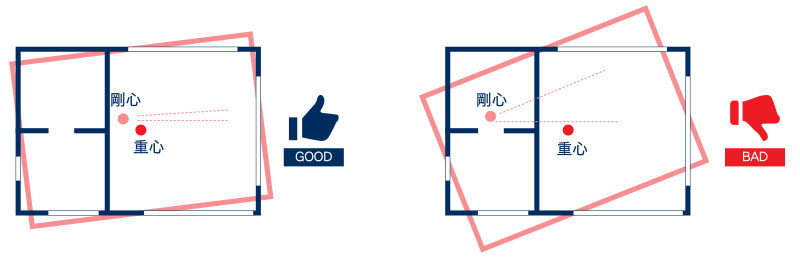

偏心率とは耐力壁の配置バランスを確認する詳細検討方法で、「重心」と「剛心」の位置が近く偏心率が小さいこと(0.3以下)を確認します。

重心と剛心が離れると、重心を押す地震力と剛心を押す耐力壁により抵抗力で建物はねじれを起こしてしまい、倒壊につながります。

「重心」:建物の中心、床の形状に影響。地震力は重心を押すように作用する。

「剛心」:建物の耐力壁の配置による強さの中心。抵抗力は剛心を押すように作用し、耐力壁が多い方に寄る。

4つの簡易計算方法 その3 -N値計算等-

N値計算は本題の「壁量および配置」ではなく第六回『施工 虎の巻!』で確認した「柱頭・柱脚金物」の内容なのですが、簡易計算の一つなので概要だけ確認していきます。

耐力壁の壁量、配置が十分でも、軸組がしっかり接合されていないと地震力や風圧力を受けた際に金物が抜け倒壊につながります。耐力壁が性能を発揮するためには接合部が重要になります。N値計算は、柱に生じる引張り力を、その柱の左右の耐力壁の壁倍率差をもとに計算します。N値を求めたら、告示のN値に見合う金物を告示から選択していきます。

▼第六回『施工 虎の巻!』の内容はこちら

4つの簡易計算方法 その4 -柱の小径等-

柱の小径

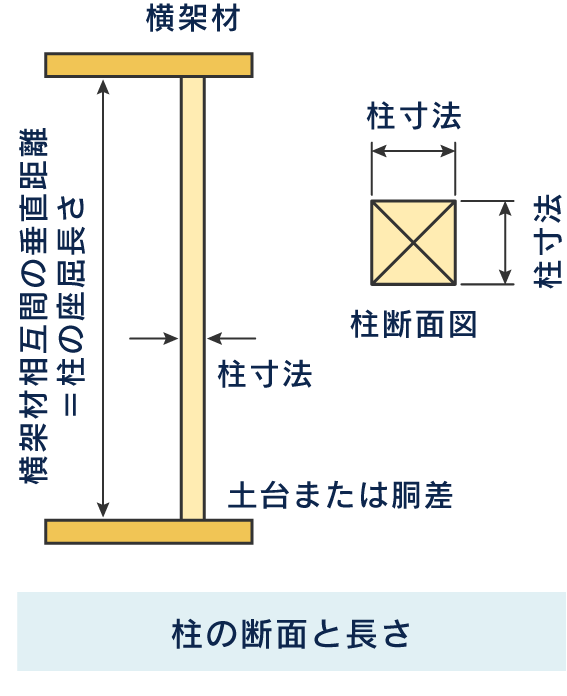

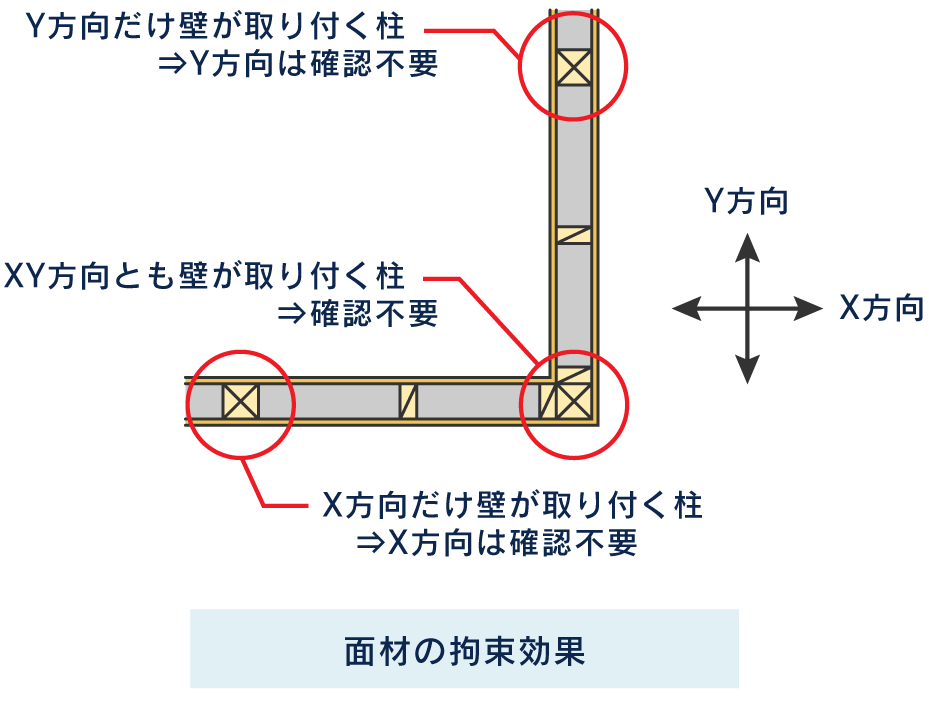

柱の小径が、横架材相互間の垂直距離に応じて、算定式による割合以上であることを確認します。ただし、面材( 構造用合板、せっこうボード等)が取り付く方向については、柱の小径の確認は不要です。

[ 令第43 条第1 項、平12 年建告第1349 号]

柱の小径とは、柱の断面寸法のことをいいます。柱は細長いほど座屈しやすくなるため、柱の小径の最低限度等が定められています。横架材相互間の垂直距離とは、2階建ての場合、土台の上端から2階床ばり・胴差の下端までの寸法、2階床ばり・胴差の上端から小屋ばり・軒げたの下端までの寸法をいいます。

柱の座屈の検討に際し、面材( 構造用合板、せっこうボード等)が取り付く方向については、面材の拘束効果が期待できるため、柱の小径の確認は不要です。柱の小径の最小寸法を算定するための支援ツールとして、先に紹介している表計算ツールと早見表が用意されています。

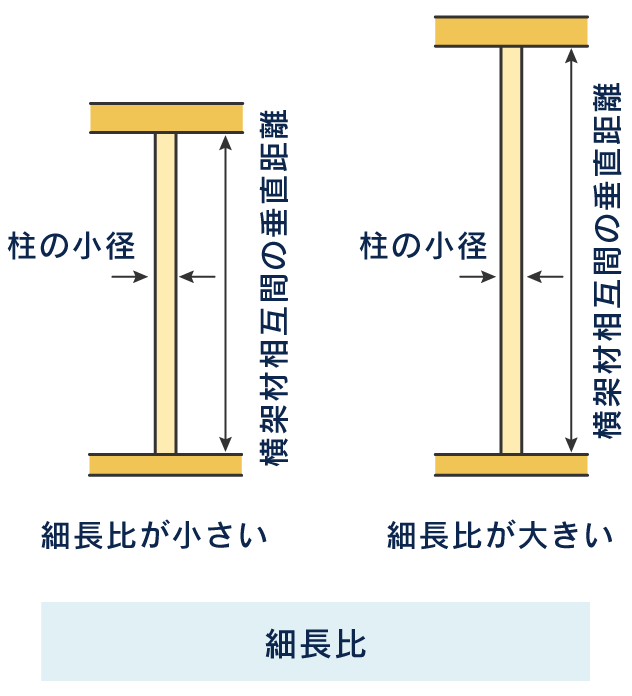

柱の有効細長比

各階の柱の有効細長比の最大値が150 以下であることを確認し、設計図書に明示します。

[ 令第43 条第6 項、規則第1 条の3 表2]

部材の細長さを表わす比率を細長比といいます。同じ小径の柱の場合、横架材相互間の垂直距離が長いと細長比が大きくなります。「断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比」を有効細長比といいます。令第43 条第6 項では、柱の有効細長比を150 以下とすることを求めており、規則第1 条の3 表2 により、設計図書に柱の有効細長比( 各階の最大値)を明示する必要があります。

柱の有効細長比は、以下の計算式により算出します。

柱の有効細長比(最大値)=√12 ×横架材相互間の垂直距離(最大値)÷柱の小径

※出典:国土交通省 資料ライブラリー内『【建築基準法】軸組構法の確認申請・審査マニュアル(2024年11月 第3版) p.108-113』

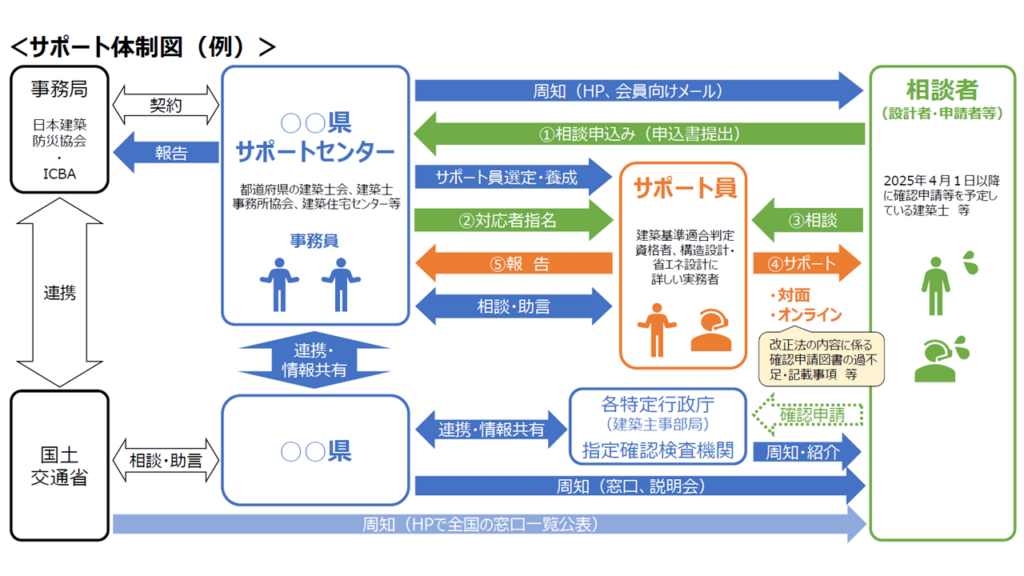

サポート等について

建築士サポート体制

○ 改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする体制を全都道府県において構築する。

○ 各都道府県単位でのサポート体制の構築を依頼し、遅くとも2025年1月からのサポート実施を目指す。

○ 詳細は順次HP(一般財団法人日本建築防災協会:https://www.kenchiku-bosai.or.jp/support/)に掲載予定。

サポートセンター及びアシスタントセンター

〇省エネ基準に関する問合せ

省エネサポートセンター

窓口:(一財)住宅・建築SDGs推進センター

◎主に省エネ適合性判定の申請者及び省エネ措置の届出者を対象として以下の質問を受け付けています。

1)住宅及び建築物に関する省エネルギー基準・計算⽀援プログラムの操作等

2)省エネ適合性判定、省エネ措置届出に関する一般的な事項

・受付時間:平日9:30~12:00 / 13:00~17:30

・URL:https://www.ibecs.or.jp/ee_standard/faq.html

・メール: (住宅)hsupport@ibecs.or.jp(非住宅)bsupport@ibecs.or.jp

・TEL :0120-882-177

※ご質問の前に上記URLのよくある質問と回答をご確認ください。

※電話は混み合う事がありますので、なるべくメールをご利用ください。

〇設計・工事監理に関する問合せ

建築物省エネアシストセンター

窓口:(一社)日本設備設計事務所協会連合会

・受付時間:平日10:00~12:00 / 13:00~16:00

・URL:https://www.jafmec.or.jp/eco/#eco2

・メール:assist_center01@jafmec.or.jp

・FAX :03-5276-3537

・TEL :03-5276-3535

※ご質問の前に上記URLのよくある質問と回答をご確認ください。

※電話は混み合う事がありますので、なるべくメール、FAXをご利用ください。

※上記サイトにて、省エネ計算を引受可能な設備設計事務所リストを公開しています。

機関別 情報提供サイト

| 機関名 | 提供情報・URL | 検索ワード例 |

| 国土交通省 | 令和4年改正 建築基準法について https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html | 「改正建築基準法」 |

| 建築物省エネ法について(法令、制度全般、表示制度ガイドライン、様式) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html | 「建築物省エネ法」 | |

| 資料ライブラリー(仕様基準ガイドブック、広報ツール等) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html | 「仕様基準ガイドブック」 | |

| 法改正等について学べるオンライン講座 https://shoenehou-online.jp/ | 「建築物省エネ法 オンライン講座」 | |

| 建築研究所 | 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム https://house.lowenergy.jp/ | 「住宅 Webプログラム」 |

| 非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム https://building.lowenergy.jp/ | 「非住宅建築物計算」 | |

| 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 https://www.kenken.go.jp/becc/index.html | 「省エネ 技術情報」 | |

| 住宅性能評価 ・表示協会 | 省エネ適合性判定・届出について(省エネ適判機関の検索) https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/ | 「省エネ適合性判定届出」 |

| 自己評価ラベルの出力ページ(省エネ性能表示制度のラベル出力システム) https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/self/calc | 「自己評価ラベル」 |

※出典:国土交通省 資料ライブラリー内『改正法制度説明資料 p.84-86』

まとめ

さて、今回は現場担当者にも知ってほしい『設計 虎の巻!』として、「耐力壁の壁量および配置」について確認してきました。地震や台風の被害も増加する近年、構造安全性については一層関心が高まっていると思います。概要のみ確認しましたが、是非ケーススタディも確認していただき、かし保険検査の確認項目の理解を深めていただければと思います。

では今回のまとめです。

次回は「施工 虎の巻!」に戻って横架材について確認します。

どうぞお楽しみに!

*ハウスジーメンからのおトクなお知らせ*

現場検査料を【4割

超】削減できます

▼ クリックで詳細を表示

検査員の移動時間の省略や、現地での対応が必要となることを踏まえて、リモート検査の検査料は通常検査と比べて60%程度の水準に抑えています。

ビデオ撮影と

簡単な計測のみでOK

▼ クリックで詳細を表示

スマートフォンとWeb会議システム(Microsoft Teams)を活用するため、導入コストがかかりません。映像の共有は簡単な操作で行うことができます。

現地の担当者の

保有資格は問いません

▼ クリックで詳細を表示

確認は建築士資格を持った検査員が行うため、現地で対応する方の資格は問いません。撮影の指示に従える方であればどなたでも現地の対応が可能です。