※2025年4月の法改正に対応して内容を更新しました

『施工 虎の巻!』では第七回・第八回と二回にわたり耐力壁の仕様等について確認してきました。次に、かし保険躯体検査の確認項目でもある「耐力壁の壁量および配置」の考え方について確認していきたいと思います。

耐力壁の計画については基本的に設計担当者が行うことですが、現場担当者にも是非知っていただきたい内容なので、番外編を設けることにしました。ざっくりと確認していきましょう。

壁量基準等の改正について

省エネ化等による建築物の重量化等に対応するため、壁量や柱の小径の基準が2025年4月に改正されます。以下、2階建て、延べ面積300㎡以下、階高3.5m以下の木造軸組構法の住宅における改正概要や支援ツールを紹介します。

① 壁量基準の改正

●仕様の実態に応じて必要壁量を算定します

従来は、いわゆる「軽い屋根」「重い屋根」といわれる2つの区分に応じて、地震力に対する必要壁量を算定していました。

改正後の壁量基準では、建築物の荷重の実態に応じて、算定式により、地震力に対する必要壁量を算定します。太陽光発電設備等を設置する場合は、その荷重を考慮します。

●準耐力壁等を存在壁量に算入することができます 準耐力壁等( 耐力壁としての仕様を満たしていないが、一定の耐力を期待できる壁)を存在壁量に算入することができます。

②柱の小径の基準の改正

●仕様の実態に応じて柱の小径を算定します

壁量基準と同様に、建築物の荷重の実態に応じて、算定式により、柱の小径の最小寸法や柱の負担可能な床面積を算定します。

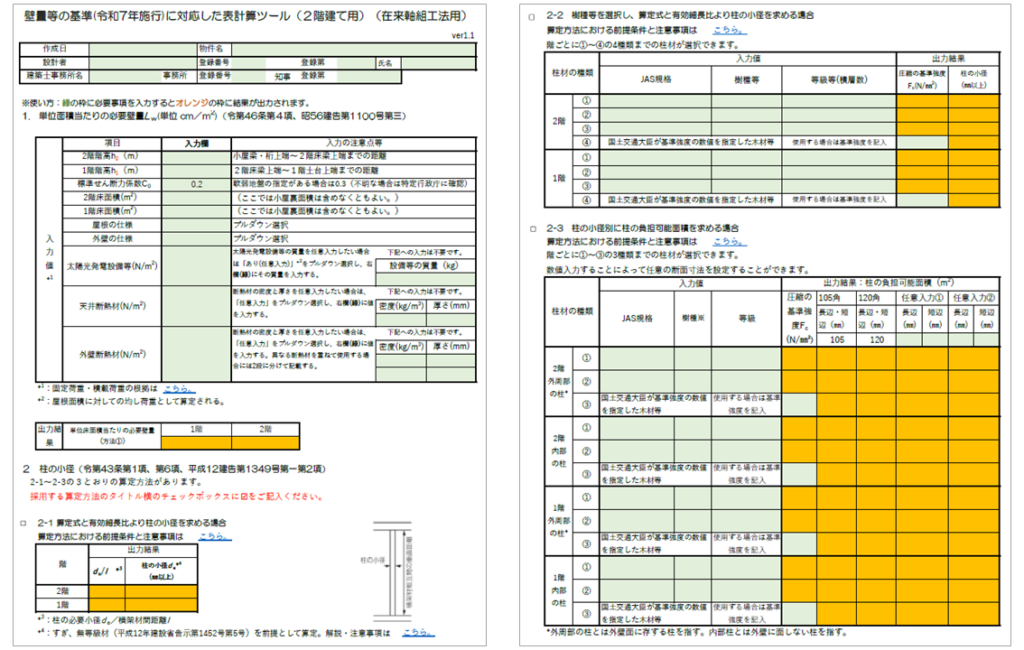

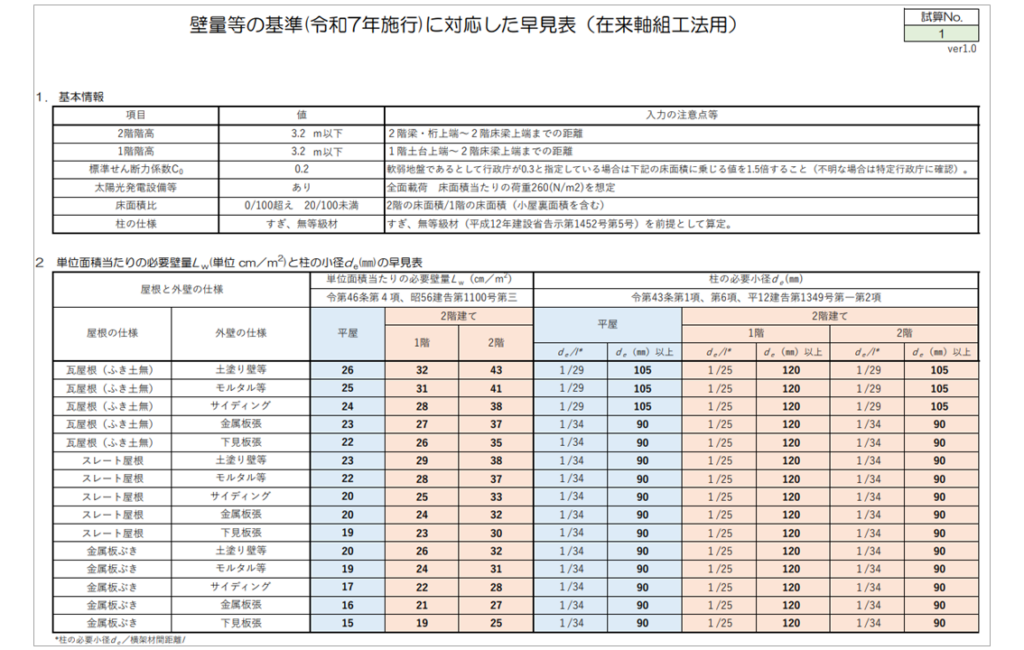

◎必要壁量、柱の小径を算定するための支援ツール

(公財)日本住宅・木材技術センターのHPには必要壁量や柱の小径を算定するための支援ツールがあります。こちらのツールは、階の床面積に乗ずる数値、柱の必要小径及び柱の負担可能面積を算出することができます。ツールの種類には、①表計算ツール、②早見表の2つがあり、どちらかを選択して利用します。

| ツールの種類 | 使い方の概要(必要壁量) | 使い方の概要(柱の小径) |

| ①表計算ツール | 表計算プログラム上で、早見表よりも詳細な情報を、入力または選択することで、床面積あたりの必要壁量が自動計算されます。早見表よりも精緻な算定が可能です。 | 表計算プログラム上で、早見表よりも詳細な情報を、入力または選択することで、柱の小径の最小寸法が自動計算されます。早見表よりも精緻な算定が可能です。また、柱の小径に応じて柱の負担可能な床面積についても、自動計算が可能です。 |

| ②早見表 | 住宅の仕様等に対応した早見表の中から、計画している住宅の条件に適合する早見表を選択し、その表から床面積あたりの必要壁量を選択します。 | 住宅の仕様等に対応した早見表の中から、計画している住宅の条件に適合する早見表を選択し、その表から柱の小径を選択します。 |

※出典:国土交通省 資料ライブラリー内『【建築基準法】軸組構法の確認申請・審査マニュアル(2024年11月 第3版) p.81』

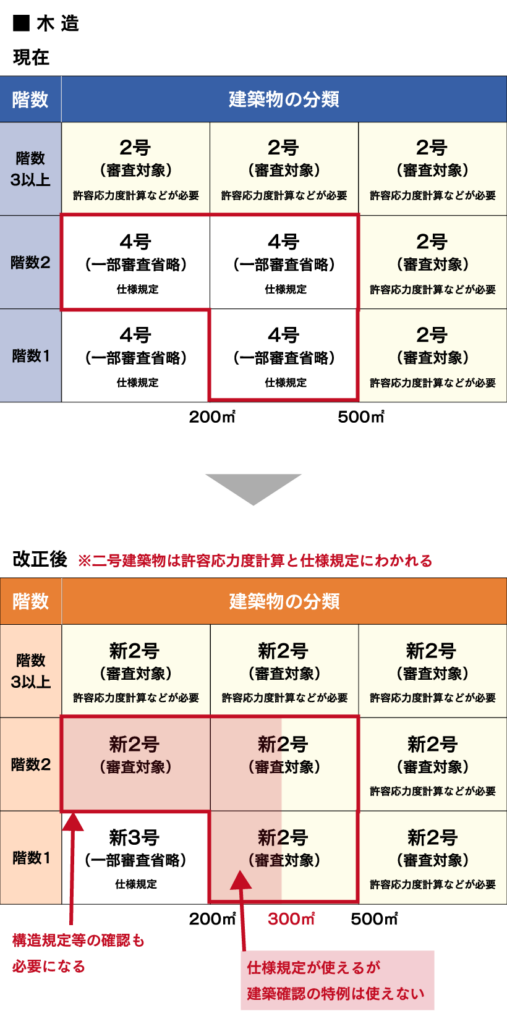

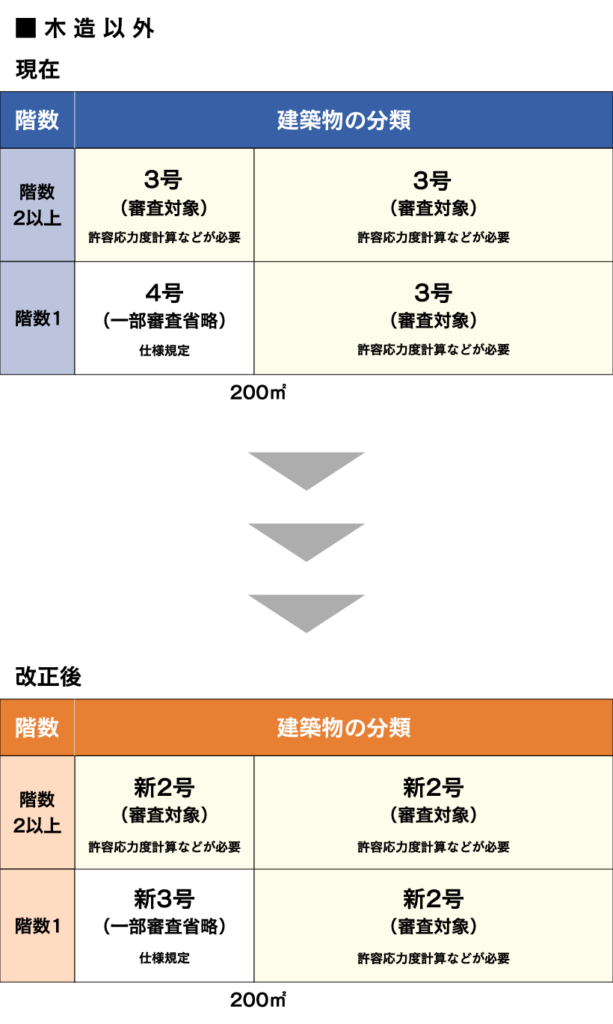

耐力壁の壁量および配置について

耐力壁の計画にあたり、建物の高さや階数および延床面積が一定規模以上の場合、専門知識が必要になる構造計算によって安全性をチェックしますが、木造・階数2以下・延床面積300㎡以下等の建物は、構造計算は必須ではなく、建築基準法施行令に規定されている方法(「仕様規定」)で構造の安全性をチェックします。

※上記図は都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内になります

「仕様規定」について

1. 壁量計算…壁量の確保

2. 四分割法・偏心率…耐力壁配置のバランス

3. N値計算等…柱の柱頭・柱脚の接合方法 4. 柱の小径等

◎ その他のチェック

仕様規定には上記の主に4つの簡易計算があります。計算の方法まで知らなくても、仕組みだけでもわかると現場の見方もかわってくるかもしれません。それぞれの概要について続けて確認していきましょう。

構造の安全性を確認する5つのステップ

構造の安全性の確認は、以下の5つのステップで行います。

(1) 基礎の仕様 (2) 屋根ふき材等の緊結 (3) 土台と基礎の緊結 (4) 横架材の欠込み (5) 筋かいの仕様 (6) 火打材等の設置

(7) 部材の品質と耐久性の確認 (8) 指定建築材料のJIS・JAS 等への適合

※出典:国土交通省 資料ライブラリー内『【建築基準法】軸組構法の確認申請・審査マニュアル(2024年11月 第3版) p.78』

4つの簡易計算方法 その1 -壁量の確保-

壁量の確保の確認方法は、以下になります。

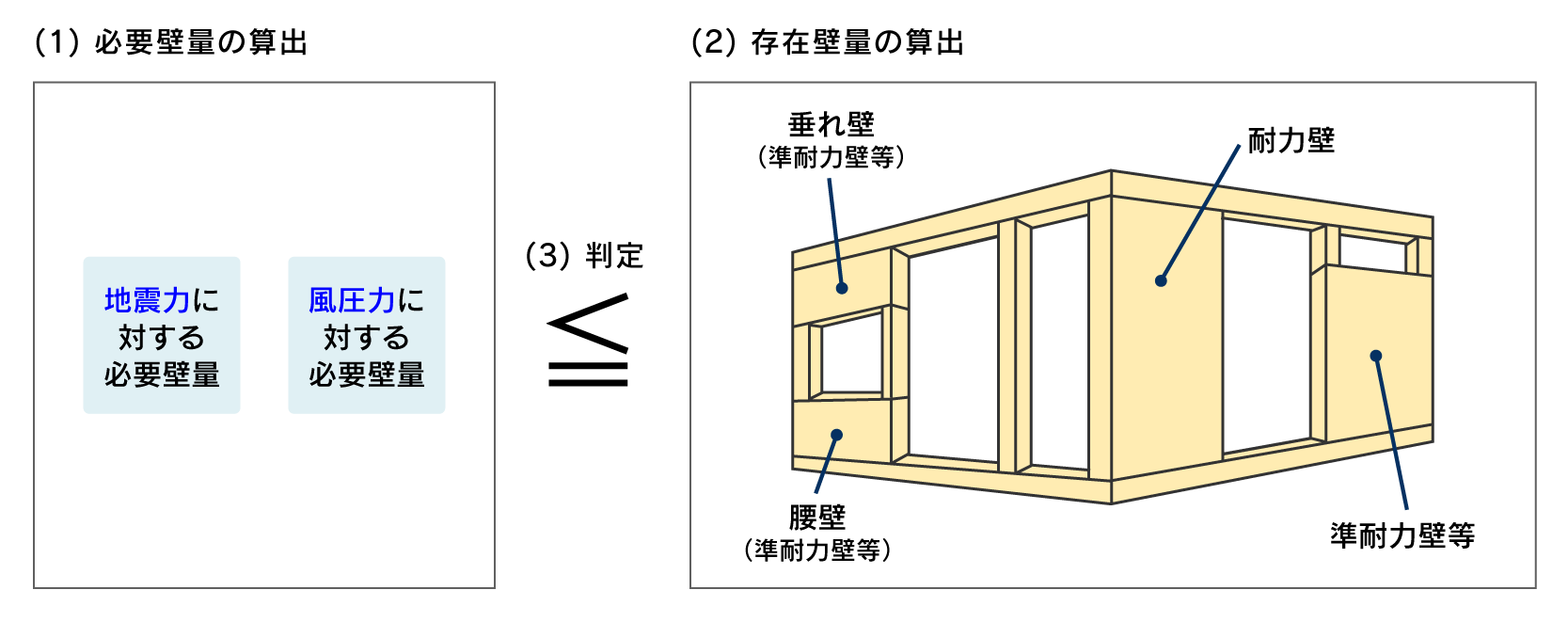

建築基準法で定められている地震力及び風圧力に対する必要な壁の量(必要壁量)を、計画している耐力壁・準耐力壁等の量(存在壁量)が上回っていることを、階ごと、方向ごとに確認します。

[昭56 年建告第1100号]

地震力に対する必要壁量の算出

地震力に対する必要壁量の算出方法

床面積から、各階の地震力に対する必要壁量を算出します。

地震力に対する必要壁量(㎝)=

各階の床面積 (㎡) × 床面積あたりの必要壁量(㎝/㎡)

※ここでの各階の床面積は、令第2条に定める床面積を指します。

床面積あたりの必要壁量は先に紹介している支援ツール等を用いて算出します。

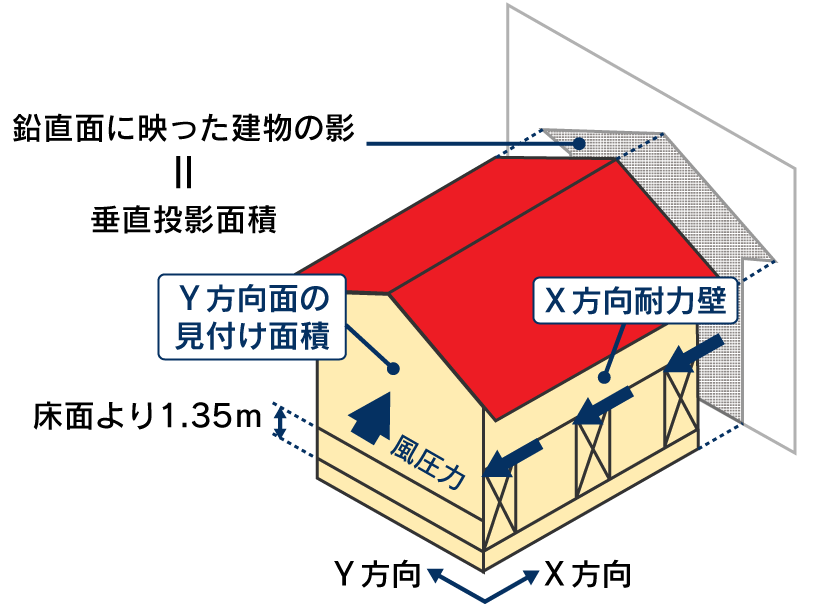

風圧力に対する必要壁量の算出

建築物の風を受ける面の面積( 見付け面積)から、各階・各方向の風圧力に対する必要壁量を算出します。

風圧力に対する必要壁量(㎝)=

見付け面積 (㎡) × 見付け面積に乗ずる値(㎝/㎡)

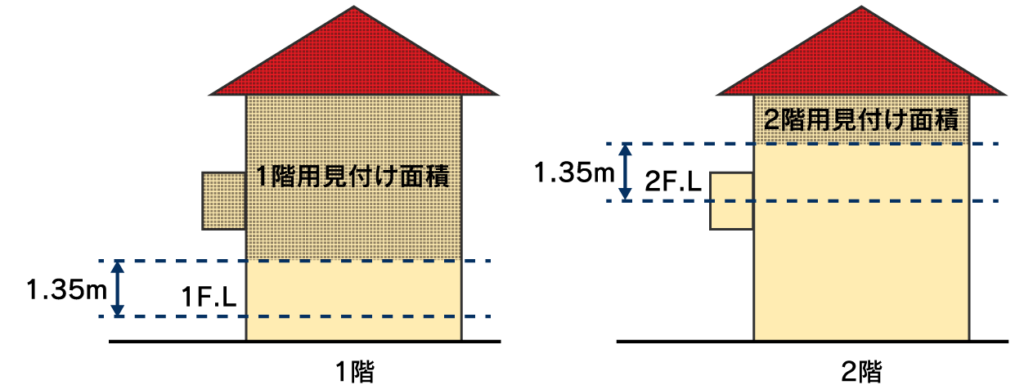

①見付け面積の算出

ここで算出する見付け面積は、各階の床面から1.35 m以下の部分を除いた面積です。また、見付け面積は、壁の厚さや屋根の厚さを考慮して算出します。

②見付け面積に乗ずる値の選択

見付け面積に乗ずる値は、表3- 4から該当する値を選択します。多くの地域は50 ㎝/㎡ですが、特に強い風が吹く地域では、特定行政庁が係数を定めていますので、特定行政庁に確認してください。

| 地域 | 係数(㎝ /㎡) |

| 特定行政庁が特に強い風が吹くとして定めた地域 | 50〜75の間で特定行政庁が定めた値 |

| その他の地域 | 50 |

③風圧力に対する必要壁量の算出

①で算出した見付け面積 × ②で選択した値 = 風圧力に対する必要壁量です。風圧力に対する必要壁量は、X 方向・Y方向それぞれで算出します。この時、妻側( Y 方向)の面が受ける風圧力を支えるのは、桁行方向( X 方向)の耐力壁であることに注意が必要です。

必要壁量の決定

各階・各方向の地震力に対する必要壁量と、風圧力に対する必要壁量を比較して、 大きい値を必要壁量とします。

存在壁量の算出

平面図から、耐力壁・準耐力壁等の壁倍率と長さを拾い出し、各階・各方向の存在壁量を算出します。

存在壁量(㎝)=

{ 耐力壁・準耐力壁等の壁倍率(㎝) × 耐力壁・準耐力壁等の長さ(㎝) } の合計

①耐力壁の種類と壁倍率

耐力壁の種類と壁倍率は昭56 建告第1100 号に示されています。

②階高が3.2 mを超える場合の筋かいの壁倍率低減

階高が3.2 mを超える場合には、筋かいの壁倍率に、次の低減係数( αh )を乗じます。

低減係数(αh)= 3.5 × 柱間隔÷階高

[ 昭56 建告第1100 号]

③準耐力壁等の種類と壁倍率

準耐力壁の種類と壁倍率は、昭56 建告第1100 号に示されています。

準耐力壁等の壁量は、基本的に、各階・各方向の必要壁量の1 /2 以下の範囲内で、任意に算入することができます。

④耐力壁・準耐力壁等の集計

耐力壁・準耐力壁等の壁倍率に壁長さを乗じたものを、各階・各方向で集計します。

壁量の判定

各階・各方向で、必要壁量 ≦ 存在壁量 であることを確認します。

一つでも不適合の場合は、耐力壁・準耐力壁等の量と配置を見直し、再計算を行い確認します。

※出典:国土交通省 資料ライブラリー内『【建築基準法】軸組構法の確認申請・審査マニュアル(2024年11月 第3版) p.82-95』