昨年の12月24日に国土交通省から発表された新築の木造非住宅建築物の評価に関するガイドライン。ハウスジーメンは2月19日にこちらを評価する登録住宅性能評価機関(国土交通省HP 掲載ページ)として登録されており、評価制度の申請受付を4月1日から開始いたします。今回はこちらの評価制度の内容について紹介したいと思います。

※こちらの記事は『木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン』に関する全ての内容を記載し

ているものではありません。詳細は、国土交通省HPでご確認ください。

評価の内容等について

評価の目的

資産価値の可視化を通じた木造建築物の普及と市場価値の向上に寄与する

※こちらの評価書を根拠の一つとした金融機関の融資期間等の適正化を見込んでいるとのこと(国土

交通省 住宅局住宅生産課に確認(2025年2月28日))

・木造建築物の普及:

建築分野では、省エネ対策に加え、森林での炭素貯蔵と建物への炭素固定等の観点から木材利用促進が重要であり、特に木造化率が低い中大規模建築物や非住宅建築物における木材利用の拡大を図る必要がある。

・市場価値の向上:

企業会計実務や資金調達等の場面で、減価償却の期間が、木造建築物の実態に応じて適切に評価されることが重要である。現状、償却期間の設定は法定耐用年数(木造事務所の場合24年)しかなく、鉄筋コンクリート造等と比べて耐久性が低いと誤解されている。例えば、金融機関における木造建築物の建築費に対する融資判断において、現状は償却期間が短いものとして取り扱われ、融資期間が短く設定される、融資が実行されにくい事案が発生しかねないとされている。木造建築物の耐久性に係る評価スキームを整備し、当該分野の慣行的状況の変化を促す必要がある。

評価対象

新築の木造(混構造含む)の非住宅建築物

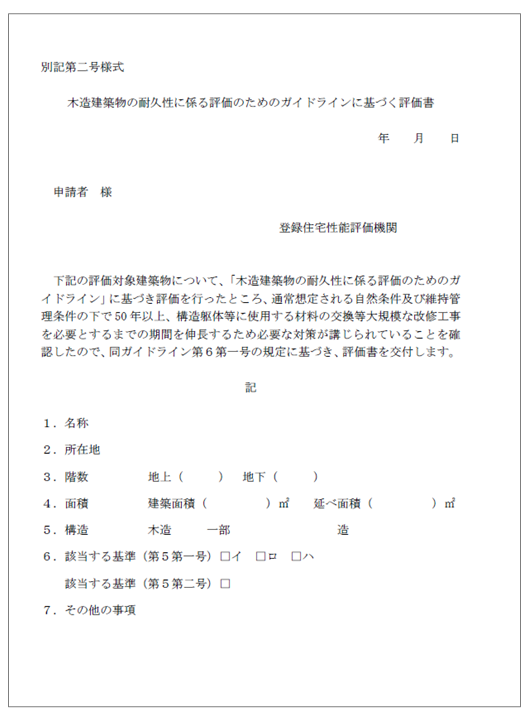

評価の考え方

イ.構造体の内部への雨水の浸入の防止

ロ.雨水の浸入があった場合の速やかな排出

ハ.雨水が浸入し滞留した場合の構造躯体への防腐・防蟻処理

これらの措置が適切に講じられていることをもって、通常想定される自然条件及び維持

管理条件の下で50年以上、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必

要な措置が講じられていることを確認します。

評価の基準

下記イ~二の内容を評価します。

イ.構造躯体の内部への雨水の浸入の防止

①外壁

いわゆるカーテンウォール等の雨水を遮断する部材又は構法を用いていること。

②屋根

アスファルト防水、金属板ふき等の防水工法に応じて防水材料の品質及びその施工品質

を確保していること。

③土台、地盤、基礎、床下、小屋裏及び構造部材等

劣化対策等級のイの等級2の基準に適合していること。

ロ.雨水の浸入があった場合の速やかな排出

①・地面からの高さ1m以内の部分が、通気層を設けた構造

・軒の出が90cm以上である真壁構造

・又はこれらと同等の劣化の軽減に有効な措置が講じられていることが確かめられた

構造

②イの②及び③に掲げる基準に適合していること。

ハ. 雨水が浸入し滞留した場合の構造躯体への防腐・防蟻処理

① 外壁の軸組等のうち地面からの高さ1m以内の部分(屋外に面する部分を除く)にK3

以上の防腐処理及び防蟻処理が施されていること。

②外壁の軸組等のうち地面からの高さ1m以内の部分(屋外に面する部分に限る)にK4以

上の防腐処理及び防蟻処理が施されていること。

③イの②及び③に掲げる基準に適合していること

二. 木造以外の部分

木造以外の部分が、その構造の種類に応じ、それぞれ劣化対策等級の等級2の基準に適

合していること。

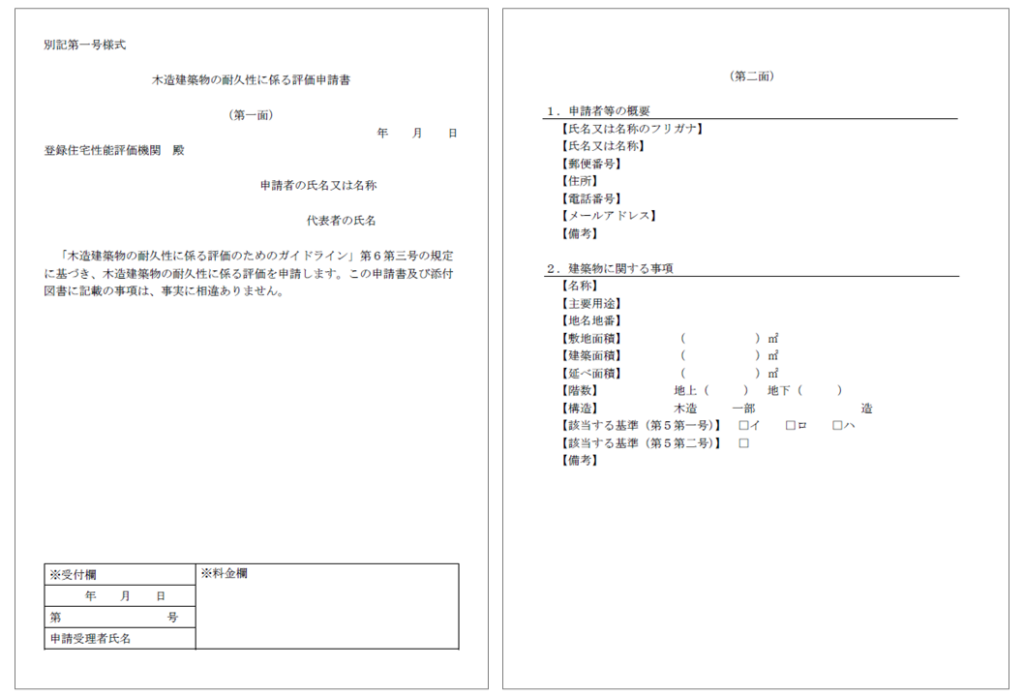

評価の方法

平面図や断面図、仕様書(仕上げ表)等の設計図書に必要事項を明示し、その内容を非住宅建築物の第三者評価を行う評価機関としての登録を受けた登録住宅性能評価機関が審査します。

① 登録住宅性能評価機関は、上記評価の基準に従って、評価書を交付

② 申請者は、申請書及び設計図書等(正・副)を添えて、登録住宅性能詳価機関に提出

※提出する設計図書等は、下記表の内容になります。

| 図書の種類 | 明示すべき内容 | |

| 付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |

| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |

| 仕様書(仕上げ表を含む) | 部材の種別 (該当する規格等を含む)、寸法及び取り付け方法 | |

| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁及び開口部の位置並びに該当する区分及びその範囲 | |

| 二面以上の立面図 | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置、該当する区分及びその範囲 | |

| 断面図又は矩計図 | 縮尺、床の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに外壁、屋根、小屋裏、床、床下及び基礎の構造、該当する区分及びその範囲 | |

| 基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 | |

| 各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |

| 小屋伏図 | ||

| 各部詳細図 | 縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法(雨水の浸入のおそれのある部位の構造並びに当該部位の防水措置、雨水の浸入があった場合の速やかな排出及び雨水が浸入し滞留した場合の構造躯体等への防腐処理及び防蟻処理を含む。) | |

申請の受付開始時期

2025年4月以降

※ハウスジーメンでは4月1日から申請受付を開始します。

まとめ

◎非住宅木造建築物を取り組む助けとなる制度

こちらの制度では、雨水の侵入から排出、構造躯体への防腐・防蟻に関する項目を審査し、大規模な改修が必要とする期間を50年以上伸長するための対策を講じていることを評価します。この背景には住宅と比べて木造化率が低い非住宅建築物への木材使用の普及を図ると共に現在、非住宅木造建築物(事務所の場合)の法定耐用年数24年であることをこちらの評価書を活用することで、耐用年数の適正化及び市場価値の向上を図り、金融機関からの融資等の適正化を図る狙いもあるようです。 ハウスジーメンでは今回の評価制度の申請受付を4月1日から開始し、それに合わせる形で評価書を活用した、非住宅に対する雨漏れ・構造躯体の瑕疵を10年間保証する、『非住宅建築物 瑕疵保証制度』の保証料の割引を実施いたします。今まで木造住宅のみを施工していた建築会社の皆様も今回の評価制度や非住宅瑕疵保証を活用することで、非住宅建築物への取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。

▼ハウスジーメンの木造非住宅耐久性評価の料金等のサービス概要、お問い合わせはこちら